咨詢熱線:

咨詢熱線:0991-3392998

郵箱:xjcy0919@163.com

地址:烏魯木齊市米東區振興中路1452號

泥石流

由降水(暴雨、冰川、積雪融化水等)誘發,在溝谷或山坡上形成的挾帶大量泥沙、石塊和巨礫等固體物質的特殊洪流。

英文名稱 debris flow

所屬學科 地質學/地質資源與地質工程

泥石流往往爆發突然,來勢兇猛,歷時短暫,破壞力強,在很短的時間內流出十萬乃至數百萬立方米的物質,能將幾十噸重的巨石從山內推向山外,堵塞江河,摧毀城鎮和村莊,破壞農田、森林、道路和橋涵,給人類帶來巨大災害。

1.形成條件

泥石流的形成須具備3個條件:①豐富的松散固體物源。一般軟弱巖體分布、斷裂集中、巖體強烈風化、有較厚的第四紀松散堆積物的地區是產生泥石流所需的固體物質的場所。②充足的地表水來源。水既是泥石流的重要組成部分,又是泥石流的激發條件和搬運介質(動力來源)。③陡峭的河谷溝床。新構造運動劇烈上升,水文網系強烈下切,山高坡陡,溝床縱坡大,是大量匯集降水,產生高速洪流的有利地形。因此,泥石流有著明顯的區域性和地帶性分布規律。人類不合理的經濟活動,濫伐森林,破壞植被,隨意堆棄礦石廢渣,也是促使泥石流發生的重要原因。

2.分類與性質

泥石流是巖石碎屑與水混合的二相流體。因碎屑物粒度和數量不同,而具有不同的流態。一般分為黏性泥石流(結構性泥石流)和稀性泥石流(紊流性泥石流)兩種主要類型。①黏性泥石流含有一定數量的粉、黏土顆粒,與水形成泥漿體,粗碎屑物質鑲嵌其中而構成統一的整體運動。其中的水不是搬運介質,而是組成物質,稠度大,石塊呈懸浮狀態,暴發突然,持續時間短,破壞力大,是泥石流的主要類型和流態。②稀性泥石流是一種過渡性流體,常形成于泥石流爆發的初始與后期階段。泥沙石塊碎屑物由水搬運,呈懸移或推移狀態。水為搬運介質,石塊以滾動或躍移方式前進,具有強烈的下切作用。其堆積物在堆積區呈扇狀散流。

泥石流的流速一般為2~6米/秒,最大可達13~14米/秒。黏性泥石流有明顯的陣性特征,一次泥石流過程包含數十至數百次陣流。陣流前鋒高而陡,多由大石塊組成,稱為龍頭。龍頭所到之處,泥漿飛濺,響聲隆隆,地面顫動,具有極大的沖擊力和破壞性。龍頭過后,泥石流的厚度和寬度減小,最終停積下來。

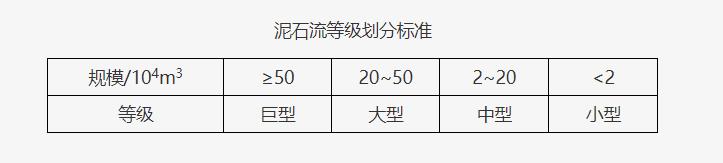

3.分級

泥石流按照規模可分為巨型、大型、中型、小型4個等級。其劃分標準見表。

4.防治措施

泥石流災害防治分為綜合治理和工程治理兩大類。植樹造林、水土保持、恢復山區的自然生態平衡等均屬綜合治理。工程治理需上、中、下游全面規劃,各溝段也需有側重。如上游水源區宜造水源涵養林、修建調洪水庫和引水渠等措施,以減少水量,抑制形成泥石流的水動力和阻滯泥沙輸移,如建造多樹種多層次的立體防護林、坡面截水溝、溝谷區的攔沙壩、導流堤、護岸、護底工程等;中游土源區宜營造水土保持林、修建攔沙壩、谷坊、護坡、擋土墻等工程,固定溝床、穩定邊坡,減少松散土體來源,控制形成泥石流的土體物質;下游營造防護林帶,對規模巨大、勢能大的泥石流,宜采取修建排導溝、急流槽、明硐渡槽和停淤場,暢排泥石流或停積部分泥石流體,以控制泥石流的危害。

(來源:《中國大百科全書第三版》網絡版

作者:武筱齡撰 許強修訂)